ドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」を見てきました。

「海外の目から見た、日本のありふれた小学校」という感じ。

笑いあり涙ありでとても良かったです。2回劇場に足を運んでしまいました。DVDほしい。

妻を始め、身近な何人かが見ているのですが、みな高評価でした。

(ネットでは批判的なレビューもある)

とにかく、子ども達がちょろちょろしたりがんばったりしているのがめちゃくちゃかわいい。

それだけでもおすすめです。

予告編。

www.youtube.com

まさにこんな雰囲気の映画です。

さて、子どもがかわいいのは当然として。

教員の端くれとしては、あらためて学校の……とりわけ「特別活動」の意味について考えさせられる映画でした。

特別活動、略称「特活」とは、ざっくり言うと教科の授業以外の活動の総称です。*1

清掃や、給食の配膳、委員会活動、そして運動会や入学式などの学校行事が含まれます。

この映画で取り上げられている子ども達の活動は、ほぼ全て特活です。

公式サイトにも、

掃除や給食の配膳などを子どもたち自身が行う日本式教育「TOKKATSU(特活)」──いま、海外で注目が高まっている──の様子もふんだんに収められている。日本人である私たちが当たり前にやっていることも、海外から見ると驚きでいっぱいなのだ。

https://shogakko-film.com/

という一文があり、そこが監督(と、海外の観客)にとって興味深いところだったのだとわかります。

それで、監督のインタビューを読み、カメラという「他人の目」を通して眺めることで、

「ああそうか、特活の指導ってこういうことだよな」

という形が改めて見えてきました。

作中、先生たちは、運動会でも演奏会でも給食当番でも、子ども達にその「特別活動」の意義を子ども達に伝えます。

内容や言い回しはその都度変わりますが、一般化するとそれは以下のようなメッセージです。

- 活動の目的

「これは、お家の方/下級生/お世話になった上級生/クラスのみんな/地域の方(等々。とにかく「自分以外の誰か」)を喜ばせるためにやる活動です」

- 目標の共有と協力

「これを成功させるためには、みんなが心を一つにし、互いに協力し合わなければなりません」

- 役割分担と責任

「そのためには、あなたは与えられた役割を責任を持って果たさなければなりません」

- 成長と教育的意義

「そして、この活動を通して、あなた自身も成長することができるのです」

うわー学校だー!(学校だよ)

あらためて言語化してみると、こういうの嫌いな人多そうですね……。特にネットでは。

実際、作中でも、こういう考え方が全肯定されているわけではありません。

途中で挟まれる職員研修の場面では、特別活動に詳しい國學院大學の先生が、これを「諸刃の剣」と評します。

(予告編の途中、後ろで流れる声がそれです)

とはいえ、学校教育の立場からすると、上述のような視点を子ども達に意識させることで……

→子ども達のモチベーションが高く保たれる

→行事等が成功する

→子ども達の成功体験になる

→「やったー、がんばってよかった!」

→公共心や倫理観が身につく

……となるのが、特別活動の指導がうまくいった状態なのです。*2

だから、映画で切り取られている先生達の指導は、特別活動の指導としてはきわめて「理想的」なものです。

それが諸刃の剣だとか同調圧力だとか言われても……だって……だって……。

だって、世の中ってそういうものなのでは?

大人の社会でも、みんなが責任を持って己の役割を果たし、お互いが他人のために働くことで、組織や社会が機能しているのでは……?

と、そう考えて、改めて気付きました。

そう思っているのは、私が教員であり、日本で教育を受けたからなのかも知れない。

つまり、私たち教師は(そしてたぶん、日本人の多くも)「特別活動」が前提としている、「みんなで協力してがんばろう」的な集団や社会のあり方、あるべき人間の姿を、自明のものとして内面化しているのですね。

(実践できているかどうかは別として)

だから、それ以外の社会、それ以外のあるべき人間の姿を想像することができないのです。

(おそらく、國學院の先生は、問題提起の後でその辺を提示したんだろうと思いますが)

この映画の原題は「The Making of a Japanese」。

集団性、協調性を基調とした日本の社会、それを構成する日本人を形作っているのは小学校である、という意味です。

そして、その意味において、私もまさに「Japanese」だったのだ、と思わされたことでした。

私としては、この映画で描かれたような学校の取り組みは、間違ったものだとは思いません。

(むしろ、メインで出てくる先生たちの力量すごいと思う。特に一年担任の渡辺先生には憧れる)

しかし、「それ以外」の社会のあり方、人間のあり方が存在しうるのだ、ということは、頭の片隅に置いておくべきなのかも知れません。

……それがどんなものか、うまくイメージできないのですが。

(この映画中の1エピソードを編集した、約20分の短編版がYouTubeで公開されています。よければご覧ください)

www.youtube.com

(以降の話は脇道なので畳みます)

補足:あやめさんはどうして叱られたのか。

ネットでレビューなど見ているのですが、どうも誤解されていると思うことがあります。

まあ、長々と書きましたが、とにかく子どもたちがかわいい映画です。

演技とかドラマ性とかではなく、生の子どもの姿が良い。

自分の学校の子だと「指導しなければ」という目で見てしまうけど、よその学校の子は安心して笑って見ていられますしね!(無責任)

静かに歩けって言われてるのに廊下でぴょんぴょんしたり、泣いてる子を心配したり、ペアで放送委員をやったり(そして男の子の方は原稿を読むのはうまいけど機械の操作はペアの女の子に任せきりで、コロナ分散登校の時にわからなくなって困ったり)、校門であいさつ運動をがんばったり……。

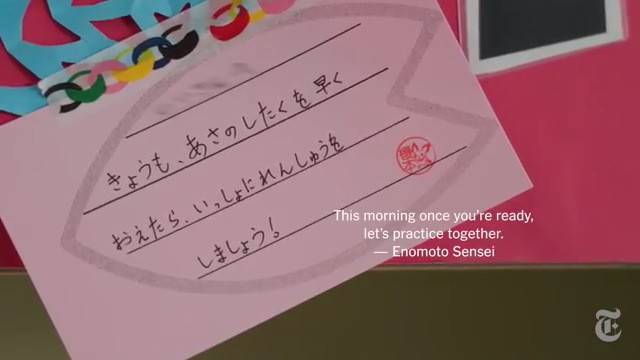

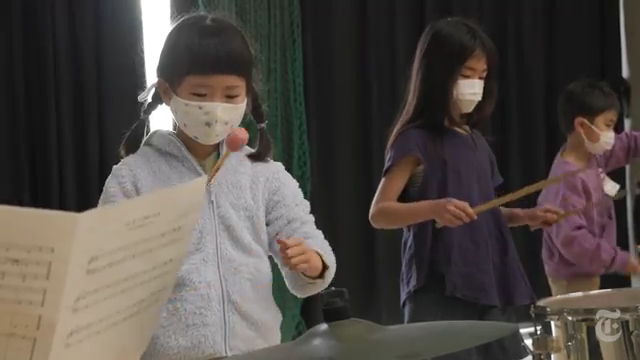

榎本先生「大太鼓を演奏する人は……」

あやめさん(ドキドキ……)

榎本先生「1年!」

あやめさん(えっ!)

榎本先生「1組!」

あやめさん「えっ!?」

榎本先生「井出さんにお願いしたいと思います」

あやめさん(ぱちぱちぱちぱち)

一回目の(えっ!)でめちゃくちゃ笑った。

1年生しかこの場にいないだろ。

そして他の子が合格して拍手できるのすごいえらい。

拍手はしたけど泣いちゃう。

それを他の子が慰めてくれるのすごい温かい……。担任の渡辺先生の学級作りが素晴らしい。

もう、学校で働いてる立場から見ると、この映画、最初から最後まで「学校あるある」の塊なんですよ……。

(渡辺先生には「あるある」というより尊敬しかないけど)

最初から最後まで、劇場で大笑いしないようにするのに苦労しました。

一緒に見た奥さんからは、「なんでそんなに笑ってるのかわからん」と言われてしまったけど。

あと、

「学校の先生は、子ども達にはあんなに細やかな気配りができるのに、なんで出してくる書類があんな間違いだらけなの?」*5

とも言われてしまったけど!

短編版は、進級を控えた3月の1年生にスポットライトが当たっていますが、劇場版は、4月の入学式直前から翌年4月までの一年間、1年生と6年生を追っています。

一年経つと子ども達の顔つきも少ししっかりしてきて(特に1年生のゆうたろう君)、子ども達の成長が見えるのも素敵でした。

ともあれ、明日からもまた、子どもたちのよりよい成長のためにがんばっていこう、と思わされる映画でした。

*1:厳密には、他に「特別の教科」道徳と、総合的な学習の時間と外国語活動がある。

*2:学習指導要領では、特別活動の目標を、 「自主的,実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして,集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに,自己の生き方についての考えを深め,自己実現を図ろうとする態度を養う」 等々としている。https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_01.pdf

*3:劇場版の台詞は記憶に基づいて書いているので、実際の言い回しとは異なると思います。

*4: ただ、鍵盤ハーモニカは「弾いてるふり」ができるという強みはある。